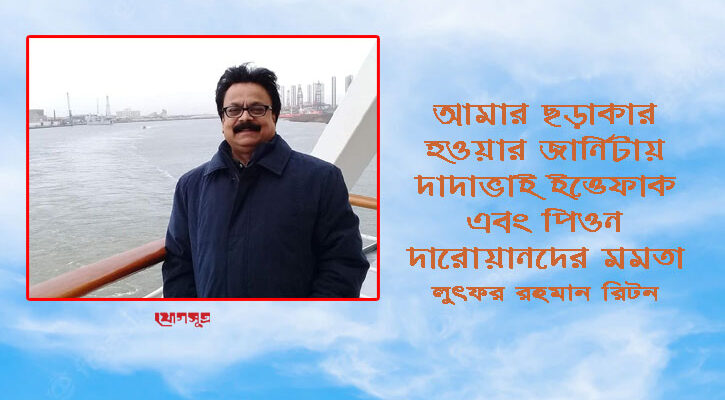

জন্মেছিলাম পুরোন ঢাকায়। খুব মামুলি মধ্যবিত্ত একটা পরিবারে অনেকগুলো ভাইবোনের কিলবিলে সংসারে কেটেছে আমার ছেলেবেলাটা।

আমার শৈশব বিকশিত হয়েছে ওয়ারিতে। পুরোন ঢাকার সবচে অভিজাত এলাকা হিশেবে ওয়ারির খ্যাতি ছিলো। ওয়ারিতে আরো অসংখ্য শিশুকিশোরদের মতোই বেড়ে উঠছিলাম আমি। খুবই শাদামাটা ভাবে। ঝাঁকের কৈ হিশেবে। কিন্তু আমাকে খুব সহজেই সেই ঝাঁকের কৈ-এর ডালা থেকে আলাদা করে সুন্দর একটা স্বপ্নের ভেতরে সুন্দর স্বপ্নময় একটা ভুবনের ভেতরে নিয়ে এসেছিলো শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার মেলা। বাবা কিংবা বড়ভাই কিংবা মা অথবা বড়বোন আমাকে সেই ‘স্বপ্নময় জগতে’র সন্ধান দেননি। রঙিন সেই ভুবনের বর্ণাঢ্য দরোজার কাছে নিয়তিই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। নিয়তিই আমাকে দাড় করিয়ে দিয়েছিলো দক্ষ এক ট্রাফিক সার্জেন্টের সামনে। যিনি মুহুর্তেই বদলে দিয়েছিলেন আমার জীবনটাকে।

কীভাবে?

সেই গল্পটাই বলি আগে।

১৯৭২ সালের রোদেলা এক বিকেল।

এইমাত্র একটা ঘুড়ি বাকাট্টা হলো ওয়ারির আকাশে। ছাদ থেকে সেই দৃশ্য দেখামাত্র দ্রুত পায়ে আমার সিঁড়িভাঙা শুরু। পরনে স্যান্ডোগেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল নেই। সেই অবস্থায়ই দে ছুট ঘুড়ির পেছনে। ওটাকে ধরতেই হবে। ছুটে যাচ্ছি আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে। র্যাংকিন স্ট্রিট সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সামনে এক লোক খপ করে ধরে ফেললো আমার হাত—এই ছেলে ওরকম ছুটছো যে, একসিডেন্ট করবে তো!

মহাবিরক্ত আমি লোকটার দিকে না তাকিয়ে, তাকিয়ে আছি ঘুড়িটার দিকে। ঘুড়িটা তার সাপের মতো লেজ দোলাতে দোলাতে আমার মন খারাপ করে দিয়ে ধরা দিলো আমারই বয়েসী অন্য একটা ছেলের হাতে।…

এভাবেই ১৯৭২ সালে পথের মোড়ে দক্ষ ট্রাফিক সার্জেন্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন আমার জীবনের গতিপথ। কোট-টাই পরা মোটা ফ্রেমের চশমা চোখের সুদর্শন সেই মানুষটার নাম রোকনুজ্জামান খান ওরফে দাদাভাই। শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক। তখনকার সবচে প্রভাবশালী দৈনিক ইত্তেফাকের ছোটদের পাতা কচি-কাঁচার আসরের পরিচালক। দাদাভাই-ই আমাকে ভর্তি করে নিলেন কচি-কাঁচার মেলার ছবি আঁকার ক্লাশ ‘শিল্পবিতান’-এ। অতঃপর শুরু হলো আমার ছবি আঁকা। টপাটপ কয়েকটা পুরস্কারও পেয়ে গেলাম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক। দাদাভাই কচি-কাঁচার আসরে আমার আঁকা ছবি ছাপালেন অনেকগুলো। ইত্তেফাকের সেই ছোটদের পাতায় আমার আঁকা ছবির পাশে ছাপা হতো অনেকের ছড়া কবিতা গল্প। সেগুলো পড়ে পড়ে একদিন মনে হলো—আমি কেনো লিখি না ওদের মতো। যদি আমিও ওরকম মিলিয়ে মিলিয়ে ছড়া বানাতে পারি তাহলে দাদাভাই নিশ্চয়ই সেটা ছাপাবেন।

১৯৭২ সালের স্বর্ণালি এক সন্ধ্যায় জয়কালী মন্দির রোডের কচি-কাঁচা ভবনে দাদাভাইয়ের হাতে লজ্জা আর দ্বিধায় জড়োসড়ো হয়ে গুঁজে দিলাম একটা ছড়া—পুতুলের বিয়ে। আমাকে অবাক করে দিয়ে পরের সপ্তাহেই ছাপা হলো ছড়াটা, কচি-কাঁচার আসরে। দাদাভাই ছড়াটা ছাপলেন এভাবে—পুতুলের বিয়ে, রিটন (বয়স ৯)। ছড়াটা ছিলো এরকম—‘খুকুর পুতুলের বিয়ে/পোলাও কোরমা খেয়ে/বর আসবে পালকি চড়ে/বকুল তলা দিয়ে।/সঙ্গে আসবে লোকলস্কর ঢোল-ঢক্কর বাজিয়ে।…’

সেই থেকে শুরু।

সেদিন দাদাভাই ৯ বছর বয়েসী এক শিশুর অতিশয় দুর্বল সেই ছড়াটা ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার আসরে ছেপে না দিলে বাংলাদেশে ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের জন্ম হতো না। আজ আমার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। কৈশোরে এবং তরুণ বয়েসে কতো যে লিখেছি আমি কচি কাঁচার পাতায় তার কোনো হিশেব নেই। তখন ইত্তেফাক ছিলো বাংলাদেশের সবচে জনপ্রিয় বা পাঠকপ্রিয় পত্রিকা। সার্কুলেশনের দিক থেকে মহাশীর্ষে থাকা এই পত্রিকায় ছোট্ট করে কারো নাম কিংবা ছবি ছাপা হলেই সেটা দেশব্যাপি খবর হয়ে যেতো।

আমাদের বাড়িটা ছিলো হেয়ার স্ট্রিটে। তখন শুক্রবারে ব্রডশিটে দুই পাতাব্যাপি ছাপা হতো কচি-কাঁচার আসর। তখন, শাদাকালোয় ছাপা হলেও সেই পাতা দুটি ছিলো রঙে রেখায় বর্ণাঢ্য। এখন সেই পাতাটি রঙিন ছাপা হলেও মনে হয় রঙহীন, ফ্যাকাসে। কিন্তু তখন ছিলো উল্টোটি। দাদাভাই পরম মমতায় পাতা দুটিকে ভরিয়ে তুলতেন চমৎকার সব গল্প-কবিতা-ছড়া আর আঁকা ছবির মিশেল দিয়ে। পাতা দুটি হেসে উঠতো রঙে-রেখায় আর কথার জাদুতে। সত্তুরের দশকে, তখনকার মেধাবী প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখক শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন, আলী ইমামদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটাতেন দাদাভাই। পাশাপাশি থাকতো আরো কিছু তরুণ ও সম্ভাবনাময় লেখকের নানান স্বাদের লেখা। আর থাকতো কখনো কখনো একেবারেই খুদে বন্ধুর লেখা, আমারটা যেমন ছিলো।

মনে আছে আমার ছড়াটা যেদিন ছাপা হলো সেদিন আমি কী কান্ডই করেছি সারাটাদিন ধরে। যে পাতায় আমার ছড়াটা ছাপা হয়েছে সেই পাতাটা উন্মুক্ত করে ভাঁজ দিয়ে সেটা টেবিলে রেখে দিতাম যাতে পত্রিকাটা হাতে নিলেই আমার লেখাটা চোখে পড়ে। কিন্তু বারবার সেটা কেউ না কেউ ঠিক মতো ভাঁজ করে পত্রিকার প্রথম পাতাটাই দৃশ্যমান করে রাখতো। বিকেল পর্যন্ত কেউ দেখলোই না! কারো চোখেই পড়লো না এই বাড়ির একটা ছেলে কী না কবি হতে চলেছে! মনের দুঃখে অভিমান বুকে চেপে এক পর্যায়ে বিকেলে মা আর বাবাকে দেখিয়েছিলাম–এই যে দেখেন এইটা আমার লেখা ছড়া। কিন্তু খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখা গেলো না ওদের কারো মধ্যেই। উলটো বাবা বলেছিলেন, এইসব করে লেখাপড়ার ক্ষতি করার কোনো দরকার নেই। আমার উচিৎ মন দিয়ে লেখাপড়া করা। কারণ আমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে।

কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইনি।

আমি হতে চেয়েছিলাম শিল্পী।

আমি হতে চেয়েছিলাম লেখক।

বাবা মায়ের সঙ্গে আমার অমত কিংবা দ্বিমতের শুরু সেই তখন থেকেই।

আজকে এই পরিণত বয়েসে এসে মনে হয়, আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। বাবা মায়ের স্বপ্নের পেছনে ছুটলে আমি হয়তো, হয়তো কি, আমি নিশ্চিত একজন ইঞ্জিনিয়ার হতাম। তাহলে দেশ আরো একজন বেশি ইঞ্জিনিয়ার পেতো। কিন্তু আমি সেটা হইনি বলে, লুৎফর রহমান রিটন নামের একজন ইঞ্জিনিয়ার না থাকাতে বাংলাদেশের তেমন বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যায়নি। লেখক লুৎফর রহমান রিটন বাংলাদেশকে উদ্ধার করে ফেলেনি সত্যি, কোনো উপকারে আসেনি সত্যি কিন্তু তার হাত দিয়ে ইট-বালু-সিমেন্ট ও রডের গোলমেলে হিশেবে নড়বড়ে ব্রিজ কিংবা খানাখন্দে ভরপুর ভঙ্গুর রাস্তাঘাট অন্তত নির্মিত হয়নি একটাও। লেখক রিটন দেশের কোনো ক্ষতির কারণ হয়নি,কোনো দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর কারণ হয়নি। সেটাই বা কম কী সে!

কচি-কাঁচার আসরে আমার কতো যে লেখা আর ছবি দাদাভাই ছেপেছেন তার কোনো হিশেব নেই। একবার ছোট্ট আমি ঈদ উপলক্ষ্যে নিজ হাতে দুইপিঠ গ্লোসি আর্ট পেপারে একটা ঈদকার্ড এঁকে পাঠিয়ে দিলাম দাদাভাইকে। স্বপ্নেও ভাবিনি দাদাভাই ওটাও ছেপে দেবেন কচি-কাঁচার পাতায়! ড্রয়িং ক্লাশে আঁকা আমার ছবিগুলো থেকেই সাধারণত বাছাই করতেন দাদাভাই। যেগুলো রঙিন থাকতো। কিন্তু ইত্তেফাকে সেটা ছাপা হতো শাদাকালোয়। মাঝে মধ্যে আমি নিজের উদ্যোগেই কচি-কাঁচার আসরের জন্যে শাদাকালোয় ছবি এঁকে দাদাভাইকে দিতাম। এরকম একটি ছবির বিষয় ছিলো ‘বাবুই পাখির বাসা’। দাদাভাই ক্যাপশন দিয়েছিলেন এভাবে–শিল্পী বাবুই পাখি ও তার বাসা। ছবিটি এঁকেছে রিটন, বয়স…।

আমাদের ছবি আঁকার ক্লাশ ‘শিল্পবিতান’-এ দেশের বড় বড় শিল্পীরা আসতেন পরিদর্শনে। যেমন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। কেন্দ্রীয় মেলার উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। মাঝে মধ্যেই কচি-কাঁচার মেলার ছবি আঁকার ক্লাশে আসতেন তিনি বিনা নোটিসে। প্রথমে র্যাংকিন স্ট্রিট সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেনের ক্যাম্পাসে, পরে জয়কালী মন্দির রোডে কেন্দ্রীয় মেলার ছবি আঁকার ক্লাশে। ইজেলে পিসবোর্ডের ক্লিপে কার্টিজ পেপার সাঁটিয়ে ছবি আঁকতাম আমরা সারিবদ্ধ হয়ে। কতোদিন শিল্পাচার্য আমার স্কেচ ঠিক করে দিয়েছেন—এইভাবে না, এইভাবে আঁকো। কতোদিন ওয়াটার কালারে জল মেশানোর পদ্ধতির পাশাপাশি তার প্রয়োগও দেখিয়ে দিয়েছেন—তুলিটা এইভাবে ধরবা, তারপর এম্নে রঙ মিশাইবা, তারপর এইভাবে চালাইবা তুলি…। ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ডায়ালেক্টে কথা বলতে খুবই স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন তিনি।

কচি-কাঁচার আসরের মাস্টহেড বা লোগোটি ছিলো প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খানের আঁকা। একবার কি মনে করে বড়সড় একটা আর্টকার্ডে কচি-কাঁচার আসরের একটা লোগো এঁকে পৌঁছে দিয়েছিলাম দাদাভাইয়ের দপ্তরে। আহা কী কাণ্ড! পরের সপ্তাহেই দাদাভাই আমার আঁকা মাস্টহেডটি ছেপে দিয়েছিলেন পাঁচ কলাম জুড়ে! এবং রিটন নামের এক খুদে শিল্পী যে ওটা এঁকেছে সেটাও দাদাভাই প্রচার করে দিলেন লোগোর নিচে, সগৌরবে! আমাকে আর পায় কে! শিল্পী হবার স্বপ্নে তখন বিভোর আমি। দু’চোখ ভরে আমি স্বপ্ন দেখতাম আর্টিস্ট হবো। শিল্পী হবো। ভর্তি হবো চারুকলায়।

কিন্তু নিয়তি আমাকে শিল্পী হতে দিলো না।

আমার কান ধরে টেনে এনে নিয়তি আমাকে বসিয়ে দিলো লেখার টেবিলে–ল্যাখ ব্যাটা।

আমাদের হেয়ার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইত্তেফাক অফিস খুব বেশি দূরে নয়, আবার খুব একটা কাছেও নয়। রিকশা করে গেলে কাছেই কিন্তু হেঁটে গেলে সেটা খানিকটা দূরেই। আমাদের বাড়িতে ইত্তেফাক পত্রিকাটি রাখা হলেও শুক্রবার সকালে আমার তর সইতো না। কারণ শুক্রবারে ছাপা হতো কচি-কাঁচার আসর। হকার এসে পত্রিকাটা দিতে দিতে সকাল আটটা বেজে যেতো। পাতাটা দেখার অপেক্ষায় সারা রাত অস্থির হয়ে থাকতাম। ঠিকমতো ঘুমাতেও পারতাম না কখন ভোর হবে সেই চিন্তায়।

কেউ জানতো না, কেউ টের পেতো না খুব ভোরে উঠে একা একা ছোট্ট একটা বালক র্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়্যার স্ট্রিট, লারমিনি স্ট্রিট, জয়কালী মন্দির রোড, চণ্ডিচরণ বোস স্ট্রিট, হাটখোলা রোড পার হয়ে চলে যেতো রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইত্তেফাক অফিসে। ইত্তেফাক ভবনের দেয়ালে প্রতিদিন কাক ডাকা ভোরেই আঠালো লেই দিয়ে সেঁটে দেয়া হতো সেদিনের পত্রিকার সব ক’টি পাতা। লম্বা দেয়াল জুড়ে পাতাগুলোর সামনে ভিড় লেগে থাকতো মর্নিং ওয়াক করতে আসা মানুষদের। আমিও গিয়ে যুক্ত হতাম সেই ভিড়ে। বড়দের ভিড় ঠেলে পত্রিকার কাঙ্খিত পাতাটার সামনে দাঁড়াতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হতো। অনেকেই বিরক্ত হতেন ছোট্ট একটা বালকের অনাবশ্যক কৌতূহলে। কিন্তু কেউ কেউ খুব সদয় ভঙ্গিতেই জায়গা ছেড়ে দিতেন–আসো খোকা।

সেই ভিড় ঠেলে কাঙ্খিত পাতার সামনে দাঁড়িয়ে কতোদিন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছি নিজের আঁকা কোনো ছবি কিংবা নিজের লেখা কোনো ছড়ার দিকে! আমার ছড়াটির শিরোনাম এবং আমার নামটি চমৎকার হস্তাক্ষরে অর্থাৎ ফ্রিহ্যান্ড লেটারিং-এ ফুটিয়ে তুলতেন শিল্পী আইনুল হক মুন্না! আহা কী মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ ছিলো প্রসন্ন সেই সকালগুলো! ইচ্ছে করতো আমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে দিতে না চাওয়া লোকগুলোকে চিৎকার করে বলি–এই যে ভাই, যে ছবিটা আপনি দেখছেন, যে লেখাটা আপনি এখন পড়ছেন ওটা এই আমারই লেখা! কিন্তু বলতে পারতাম না। উলটো সংকোচিত হয়ে উঠতাম–এই বুঝি কেউ বুঝে ফেললো! এই বুঝি কেউ চিনে ফেললো!

আহারে আমার সবুজ মায়াময় শৈশব-কৈশোরে আর সোনালি যৌবনে কী দিনগুলোই না উপহার দিয়েছিলো কচি-কাঁচার আসর নামের একটা পাতার মাধ্যমে দাদাভাই নামের একজন স্বপ্নপুরুষ!

কচি-কাঁচার মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে, কচি-কাঁচার আসরের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে কে জানে লেখক না হয়ে আমি হয়তো হতাম কোনো ছিঁচকে মাস্তান কিংবা দুর্ধর্ষ কোনো সন্ত্রাসী। হয়তো হতাম ব্যাংক লুটেরা কিংবা কোনো তস্কর রাজনীতিবিদ। কিংবা কোনো বেপরোয়া হিংস্র গডফাদার। মানুষ খুন করতাম। গুম করতাম। লুট করতাম। আমার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেতো হাজার কোটি লক্ষ কোটির কারেন্সি নোট। আমার দারিদ্র্য তখন মিউজিয়মে মুখ লুকাতো। কিন্তু একটা দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে গরিব কিছু লেখক-শিল্পীও তো লাগে!

ছোটদের পাতা কচি-কাঁচার আসর এবং শিশু সংগঠন কচি-কাঁচার মেলা আমার হাতে অস্ত্র তুলে না দিয়ে তুলে দিয়েছিলো রঙ আর তুলি। ছুরি-চাপাতি কিংবা পিস্তলের বদলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো বাদ্যযন্ত্র। পিস্তলের ট্রিগারের বদলে আমার আঙুলে তাই ঝংকৃত হয়েছে হারমোনিয়মের রিড। ছোটদের পাতা আর শিশুসংগঠন সেটাই করে। সাংস্কৃতিক চেতনাটাকে উস্কে দেয়। মূল্যবোধটাকে ঔজ্জ্বল্য দেয়। মনোজগতটাকে করে তোলে ঝকঝকে রঙিন।

রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইত্তেফাক, কচি-কাঁচার আসর এবং কচি-কাঁচার মেলার সঙ্গে আমার এক জীবনের স্মৃতি।

খুব ছোট্ট বয়েস থেকে ওই ভবনে আমার যাতায়াত। শিশুসংগঠন কচি-কাঁচার মেলার সাম্য আর মানবিক শিক্ষা আমাকে গড়পরতা মানুষ না হয়ে আরেকটু ভালো মানুষ হিশেবে গড়ে উঠতে শিখিয়েছিলো। যে কারণে ইত্তেফাক ভবনের পিওন-দারোয়ানদের সঙ্গেও আমার ছিলো চমৎকার সখ্য। ছেলেবেলায় তাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। অনায়াসে তুমি করে বলতেন। আর আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতাম আপনি সম্বোধনে। নামের সঙ্গে ভাই জুড়ে দিয়ে। যেমন ইত্তেফাকের শামসু ভাই কিংবা রুস্তম ভাই। কচি-কাঁচার মেলার সোহরাব ভাই। ইত্তেফাকে ঢোকার মুখেই ভবনের দারোয়ান থেকে পিওন ও সিকিওরিটি ডেস্কের লোকজনের হাস্যোজ্জ্বল সম্ভাষণ পেতাম–ভালো আছো রিটন? দাদাভাই আছেন। উপরে যাও। কিংবা ইত্তেফাকে তোমার কবিতাটা সুন্দর হইছে! তাঁদের প্রশংসা আমাকে আনন্দিত করতো। একজন কিশোর লেখকের জন্যে ওরকম প্রাপ্তিটা মহার্ঘ্যই ছিলো। কেউ কেউ কচি-কাঁচার পাতাটা আলাদা করে আমার জন্যে রেখে দিতেন। কাউন্টারে জমা রেখে বলতেন–তোমার জন্য রাখছি। যাওয়ার সময় নিয়া যাইও। ওদের মমতা আর ভালোবাসা পেতে পেতেই বড় হয়েছি আমি।

একটা ঘটনার স্মৃতি মনে এলো।

১৯৯৯ সালের এক দুপুরে গুলিস্তানের গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য রিকশার একটি থেকে উদোম শরীরের হাস্যোজ্জ্বল এক রিকশাচালক হঠাৎ আমাকে দেখে মহা উচ্ছ্বাসে আমার দিকে হাত নাড়াতে নাড়াতে–আরে রিটান রিটান তুমি কেমন আছো বলে ডাকাডাকি শুরু করলে আশপাশের পথচারী এবং রিকশাচালকেরা বিস্মিত হচ্ছিলো!

তখন, বিটিভিতে অনুষ্ঠান করার সুবাদে আমার চেহারাটা মোটামুটি পরিচিত ছিলো। আমাকে না চিনলেও আমার মতো গাঢ় নীল জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে ঝলমলে রঙিন ইন করা শার্ট এবং চকচকে বেল্ট ও ঝকঝকে জুতো পরিহিত ঝাঁকড়া চুলের দশাসই গুম্ফধারী এক তরুণকে একজন রিকশা চালকের তুমি সম্বোধনে অবাক হচ্ছিলো সকলেই। আমার সঙ্গে ছিলেন কবি বেলাল চৌধুরী এবং রবিউল হুসাইন। একসঙ্গেই আমরা ঢুকতে যাচ্ছিলাম গ্রন্থ কেন্দ্রে। সরকারি দলের লেখক প্রতিনিধি হিশেবে আমাদের কোলকাতা বইমেলায় যাবার বিমান ও খরচাপাতির টাকা গ্রন্থকেন্দ্রে জমা ছিলো।একজন রিকশাচালকের সংগে আমার সখ্য দেখে দুজনের একজনও একটুও অবাক হননি। বেলাল ভাই এক মিনিট বলে তাঁদের দাঁড় করিয়ে রেখেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেই রিকশা চালকের দিকে–আরে সোহরাব ভাই আপনি? কেমন আছেন? কতোদিন পর দেখলাম বলেন তো?

জীর্ণশীর্ণ সোহরাব নামের মানুষটা ছিলেন জয়কালী মন্দির রোডের কচি-কাঁচার মেলা ভবনের পিওন কাম দারোয়ান প্লাস নিরাপত্তা রক্ষী। খুব হাসিখুশি থাকতেন। তিনি আমাদের নাম ধরে ডাকতেন, তুমি করে বলতেন। আমরা তাঁকে আপনি সম্বোধনে সোহরাব ভাই বলতাম। সোহরাব ভাই খানিকটা পড়তে লিখতে পারতেন। ইত্তেফাকের পাতায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমার গান গাওয়ার কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার ছবি এবং আমার আঁকা ছবি কিংবা লেখা ছাপা হলে পাতাটা আমার সামনে মেলে ধরে একবার আমাকে দেখতেন একবার পাতাটা দেখতেন। তারপর ভুবন ভোলানো সরল হাসিতে দন্ত বিকশিত করতেন–এই যে রিটান এইটা তুমি! কী সুন্দার!

গ্রন্থ কেন্দ্রের সামনে সেই দুপুরে আমাকে পেয়ে সোহরাব ভাই ছিলেন মহা উচ্ছ্বসিত। আশপাশের কৌতূহলী রিকশা চালকদের খুব গর্বের সঙ্গে বলছিলেন তিনি–এই রিটান (তিনি রিটান ডাকতেন) এই এইটুক থাকনের সুময় থেইকাই আমাদের প্রিয় ছিলো। (আমি যতোটা ছোট ছিলাম না ইশারায় তারচে ছোট সাইজ ইন্ডিকেট করে দেখাচ্ছিলেন তিনি!) রিটান তুমি পাল্টাও নাই। আমারেও মনে রাখছো! বলতে বলতে চালকের আসন থেকে নেমে এসেছিলেন তিনি।

তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম আচমকা–কতোদিন পরে দেখা হলো সোহরাব ভাই বলেন তো!

দ্বিধায় জড়োসড়ো উদোম হাড্ডিসার শরীরে আমাকে জড়িয়ে ধরতে একটুও দেরি করেননি সোহরাব ভাই। তার চোখ ছলছল করছিলো। তিনি বলছিলেন–রিটান তুমি পাল্টাও নাই। এইরমই থাইকো। অনেক দোয়া করি তোমার জইন্যে। শাল্লির লগে কত বন্ধুত্ব আছেলে তোমার। অরে বিবাহ কর্ছো?

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললাম–করেছি তো সোহরাব ভাই!

তিনি আমার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছিলেন গালটাও–টেলিভিশনে কতদিন দেখছি তোমারে রিটান…!

দাদাভাই আমারে কচি-কাঁচার চাকরি থেইকা ছাড়াইয়া দেওনের পরে রিশকা চালাই। বাঁচন তো লাগবে! কত্ত বড় হইছো তুমি রিটান! দোয়া করি আরো বড় হও।

আমার ছড়াকার হওয়ার দীর্ঘ জার্নিটায় সোহরাব ভাইদের মতো প্রান্তিক দরিদ্র মানুষেরাও ছিলেন। তাঁদের মমতা ভালোবাসা আর আদরে বিকশিত হয়েছি আমি।

কে বলে আমায় হত দরিদ্র কে বলে আমায় দুখি? আমিই সবচে সুখি।

অটোয়া ৩০ মার্চ ২০২২

[ লেখাটি লেখকের ফেসবুক থেকে নেওয়া। বানান রীতি লেখকের]